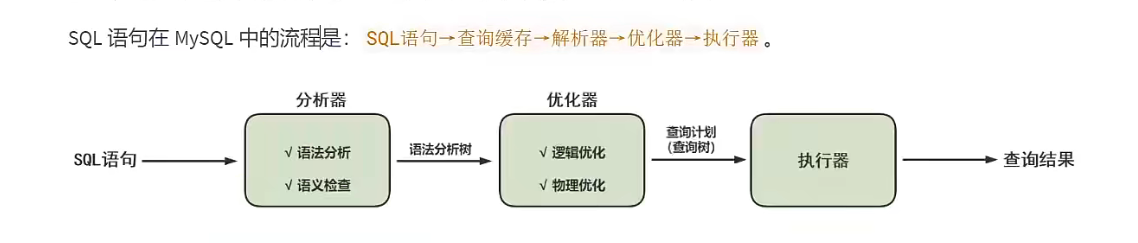

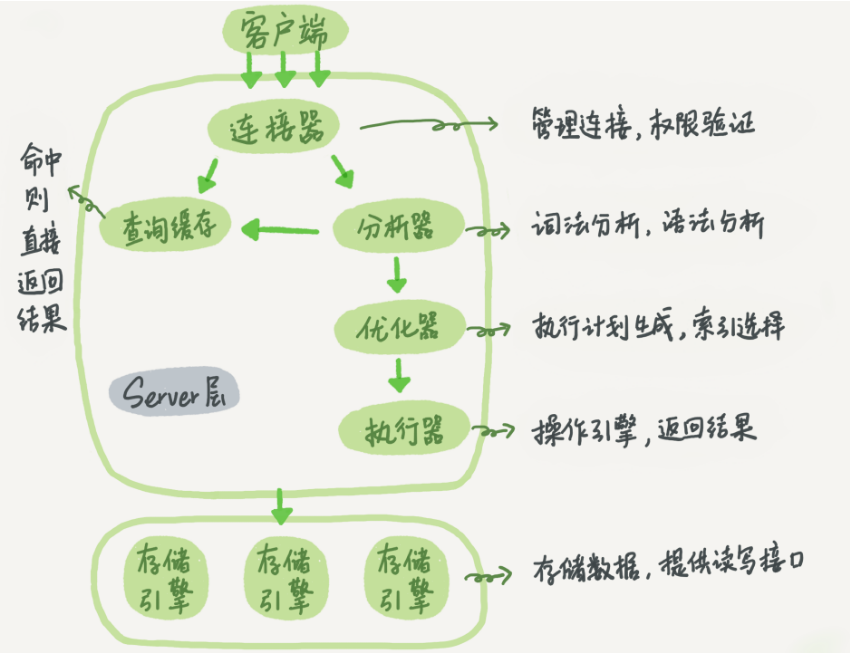

Mysql 查询过程

连接器连接,权限验证

使用长连接保持会话,长时间会占用很大内存,Mysql 5.7 版本后 java API 可以调用 mysql_reset_connection 来重新初始化连接资源,这个过程不需要重连和重新做权限验证,但是会将连接恢复到刚刚创建完时的状态。

查询缓存

MySQL 8.0版本直接将查询缓存的整块功能删掉了

分析器

语法分析器会根据语法规则,判断你输入的这个 SQL 语句是否满足 MySQL 语法。

优化器

表里面有多个索引的时候,决定使用哪个索引;或者在一个语句有多表关联(join)的时候,决定各个表的连接顺序。比如你执行下面这样的语句,这个语句是执行两个表的 join;

执行器

具体执行语句,每一行进行遍历,直到取到这个表的最后一行。执行器将上述遍历过程中所有满足条件的行组成的记录集作为结果集返回给客户端。

重要的日志模块

redo log (InnoDB)

执行操作先写日志,再写磁盘,如果记录特别多,会写磁盘后在重新开头写日志。

有了redo log,InnoDB就可以保证即使数据库发生异常重启,之前提交的记录都不会丢失,这个能力称为 crash-safe。

binlog(归档日志)

- redo log 是 InnoDB 引擎特有的;binlog 是 MySQL 的 Server 层实现的,所有引擎都可以使用。

- redo log 是物理日志,记录的是“在某个数据页上做了什么修改”;binlog是逻辑日志,记录的是这个语句的原始逻辑,比如“给ID=2这一行的c字段加1 ”。

- redo log 是循环写的,空间固定会用完;binlog是可以追加写入的。“追加写”是指binlog文件写到一定大小后会切换到下一个,并不会覆盖以前的日志。

有了对这两个日志的概念性理解,我们再来看执行器和 InnoDB 引擎在执行这个简单的 update 语句时的内部流程。

update T set c=c+1 where ID=2;

- 执行器先找引擎取 ID=2 这一行。ID 是主键,引擎直接用树搜索找到这一行。如果ID=2这一行所在的数据页本来就在内存中,就直接返回给执行器;否则,需要先从磁盘读入内存,然后再返回。

- 执行器拿到引擎给的行数据,把这个值加上1,比如原来是N,现在就是N+1,得到新的一行数据,再调用引擎接口写入这行新数据。

- 引擎将这行新数据更新到内存中,同时将这个更新操作记录到redo log里面,此时 redo log 处于 prepare 状态。然后告知执行器执行完成了,随时可以提交事务。

- 执行器生成这个操作的 binlog,并把 binlog 写入磁盘。

- 执行器调用引擎的提交事务接口,引擎把刚刚写入的 redo log 改成提交(commit)状态,更新完成。

redo log 用于保证 crash-safe 能力。innodb_flush_log_at_trx_commit 这个参数设置成1的时候,表示每次事务的redo log 都直接持久化到磁盘。这个参数我建议你设置成1,这样可以保证MySQL异常重启之后数据不丢失。

sync_binlog 这个参数设置成1的时候,表示每次事务的 binlog 都持久化到磁盘。这个参数我也建议你设置成 1,这样可以保证 MySQL 异常重启之后 binlog 不丢失。